全国党政机关事业单位电子标识编号:CA160000000610029530001 鲁ICP备2021036265号

© 主办单位:山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心) ✉ 邮政编码:266104

⟰ 单位地址:青岛市崂山区游云路7号 ☎ 电话:0532-89016518 ☏ 传真:0532-89016514

山东省鱼类产业技术体系以建立环保、高效、安全的鱼类养殖产业为目标,开发和引进新的有产业前景的养殖鱼种,培育生长快、抗逆强的新品种,并将养殖区域扩展到深远海区域,筛选深海网箱适养品种,建立亲鱼培育、受精卵生产和苗种培育的标准化技术,探讨新的高效养殖模式,优化和提升养殖技术,精细化养殖管理方式;加强对养殖环境的调控,建立病害快速诊断技术和实用防控技术,研发出能够替代冰冻鲜鱼的专用配合饲料、鱼苗微颗粒饲料和工业化循环水养殖专用配合饲料;建立快速、简易、低成本检测技术和产品质量追溯体系和研发鱼类多元化产品加工及综合利用技术;使鱼类养殖实现高产出、低损耗、低风险的目标,并使养殖单位产量的盈利能力大幅上升,促进水产养殖结构的调整,为我省鱼类产业的健康、稳定、高效发展提供技术支撑。

山东省藻类产业技术体系以山东省海洋科学研究院为首席依托单位,由青岛农业大学、烟台大学、山东省海洋资源与环境研究院等10家科研院所及地方渔技部门组建而成,设置育种、养殖、增殖、加工与质量控制、产业经济等多个研究方向,在烟台、威海、日照等地设有6处综合试验站,聘任岗位专家及试验站站长12人。技术体系成员共50余人,其中高级职称24人,集聚了我省藻类产业各方向的人才队伍。

技术体系自组建以来秉承科技为民、服务“三农”的宗旨,针对制约我省藻类产业发展的实际问题,开展了一系列技术攻关及示范应用工作。先后选育藻类新品系5个,良种推广面积逾5000亩;开展海带标准化技术研究,技术示范推广面积4000余亩;建立了3种大型海藻近岸人工增殖模式,增殖海藻1500余万株,有效维护了近岸生态稳定;研发了3款新型海带晾晒设备、3种海藻制品、7种新型海藻食品,有效提升了产业创新力和驱动力。体系自成立以来共撰写著作4部;发表论文46篇;授权专利32件,其中发明专利22件;登记软件著作权4件;提交产业报告19份;体系成果获奖8项。技术体系集成研发了11套新技术,覆盖了海藻养殖、资源增殖、产品加工、质量控制、产业经济等多个重要领域,该技术的应用推广为我省藻类产业的新旧动能转换探明了方向,为整体行业提质增效、健康发展注入了科技动力。

山东省刺参产业技术体系成立于2012年,为我省首个水产领域的产业技术体系(创新团队)。山东省海洋科学研究院为首席依托单位,由山东省海洋资源与环境研究院、青岛农业大学、鲁东大学、山东省海洋经济文化研究院等10余家科研院所、高校、新型经营主体等共同构建,设置育种、养殖、增殖、营养与饲料、加工与质量控制、病害防控、产业经济等7个研发方向,在烟台、威海、日照、东营、滨州设有9处综合试验站,聘任岗位专家9人、试验站站长9人。产业体系成员现有100余人,其中:享受国务院政府特殊津贴3人、入选泰山产业领军人才1人、第十三届全国人大代表1人、山东省有突出贡献的中青年专家4人,集聚了全省刺参研究领域的顶尖人才队伍。

产业体系以精准解决山东省刺参产业发展的共性关键问题与制约瓶颈为导向,构建覆盖面广、层次分明、功能完善、相互衔接的技术体系网络,开展了一系列基础性、前瞻性、应用性和应急性研发工作。先后选育出全国水产原种和良种审定委员会审定“鲁海1号”等刺参新品种2个,带动刺参良种覆盖率提升20%以上,率先建立了刺参生态苗种培育创新技术,构建了刺参良种选育与优质苗种扩繁技术体系;研发适用性和操作性强的绿色养殖创新技术14项、模式11套,示范推广80万亩以上,有效提升了产业绿色发展技术水平以及应对极端高温天气与异常环境的防病减灾能力;开发出绿色高效投入品及加工产品16个,保障了产品质量安全;培训基层骨干14500余人次,增收增产环保效果显著。团队自成立以来,提交产业决策咨询及调研报告50余份,出版著作10余部,发表学术论文120余篇;获国家专利60余件、软件著作权登记10余件;荣获国家、省部级等科研奖励20余项。刺参产业体系技术成果的推广应用,提升了山东省刺参产业综合竞争力和影响力,打造并叫响了“胶东刺参”品牌,对全国刺参产业科技创新与绿色发展发挥了强大的引领与示范作用。

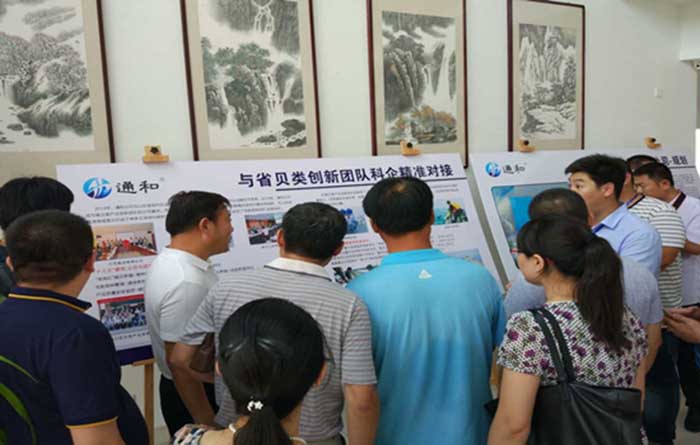

山东省贝类产业技术体系以山东省海洋科学研究院为首席依托单位,由山东农业大学、青岛农业大学、烟台大学、鲁东大学等11家科研院所、高校共同构建,设置遗传育种、健康养殖、病害防控等多个研究方向,在烟台、威海、东营、滨州设有4处综合试验站,在潍坊、长岛、文登设有3处企业综合试验站,聘任岗位专家及综合试验站站长16人。产业技术体系成员共90余人,其中享受国务院特殊津贴1人,泰山学者青年专家1人,山东省有突出贡献的中青年专家3人,集聚了我省贝类产业的顶尖人才队伍。

产业技术体系自组建以来秉承面向产业、服务产业的宗旨,针对影响我省贝类产业发展的瓶颈问题,开展了一系列支撑产业持续发展的科学技术研究。先后培育贝类新品种(系)4个,良种推广面积100万亩以上;集成毛蚶、魁蚶等苗种繁育、底播增养殖技术,拓展了产业发展空间;开展贝类健康养殖、产品净化技术研究,构建了养殖环境监测与预警体系,较好地报障了产品质量安全;研发新型筏式锚泊系统等设施设备10余套,提升了产业发展的技术水平。体系自成立以来,共撰写著作10余部;发表论文150余篇;授权专利120余件,其中发明专利50余件;获得国家、省部级等科研奖励20余项;提交产业报告40余份。产业技术体系成果的推广应用,有利助推了“乳山牡蛎”、“东营文蛤”等地理标志品牌的创建,推动山东省乃至全国贝类产业提质增效、转型升级。

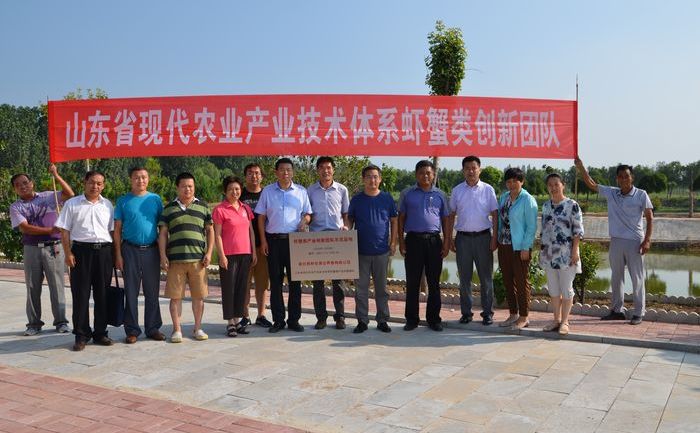

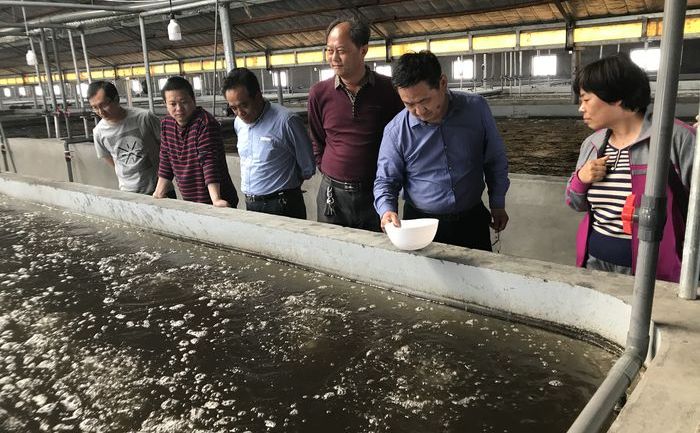

山东省现代农业虾蟹产业技术体系以山东省海洋科学研究院为首席依托单位,由山东农业大学、青岛农业大学、山东省淡水渔业研究院等4家科研院所、高校共同构建,全产业链配置遗传育种、健康养殖、病害防治、环境调控、质量监控和产业经济等各产业技术环节,在东营、滨州、潍坊、济宁设有4处综合试验站,聘任岗位专家及试验站站长13人。产业体系成员共80余人,集聚了我省虾蟹产业的顶尖人才队伍。

产业体系自组建以来以“绿色、循环、优质、高效”为目标,在对虾良种繁育技术、尾水绿色环保标准化处理技术、安全投入品研发、病害快速监测诊断技术等产业关键环节方面开展研究工作,创新构建了凡纳滨对虾“135”分级接续养殖、渔盐化一体、生态工业化等健康养殖模式,建立了北方地区最大规模的凡纳滨对虾苗种繁育基地,实现了该品种的“南种北繁”,打造了“博兴白对虾”、“鱼台小龙虾”、“无棣盐田虾”等产业品牌,服务企业合作建立示范基地10余个,打造适合省内不同地理环境的虾蟹绿色健康养殖模式示范基地,在体系新技术、新模式的示范与带动下,我省对虾蟹类养殖年产量超过30万吨,年产值超300亿元。团队自组建以来,获得省部级以上科技成果6项,发表文章著作80余篇,其中SCI收录20余篇,(申请)授权相关专利60余件,参与发布相关标准15项,有效推动了我省虾蟹产业健康可持续发展,促进我省虾蟹类产业逐渐形成设施先进、苗种优良、养殖绿色、环境安全的健康产业体系。

全国党政机关事业单位电子标识编号:CA160000000610029530001 鲁ICP备2021036265号

© 主办单位:山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心) ✉ 邮政编码:266104

⟰ 单位地址:青岛市崂山区游云路7号 ☎ 电话:0532-89016518 ☏ 传真:0532-89016514